Ela desceu solene ao mundo sombrio

nem os mortos poderiam

interrompê-la

ave que se despluma nas trevas

em cada portão eles diziam

deixa aqui teus gestos se queres prosseguir

folha que o vento carrega era seu nome

na senda cada dia mais estreita

palavras densas sufocadas

cortavam sua pele nácar

em cada portão eles diziam

deixa aqui tua voz se queres prosseguir

era lua nova no submundo

barco de papel que a bruma leva

sorriso de corça assustada

ela descia

de abismo em abismo

em cada portão eles diziam

deixa aqui teus olhos se queres prosseguir

não havia primaveras

não havia hibiscos nem jacintos

seus pés sangravam sobre vermes

sua pele era seda

tateando estalagmites de metal

em cada portão eles diziam

deixa aqui tuas lembranças se queres prosseguir

nua, serpente que troca de pele e se devora

seus dedos irradiavam luz

abaixo, soterrado estava seu destino

em cada portão eles diziam

deixa aqui tua vontade se queres prosseguir

o vento fustigava esquecimento

de seus seios o leite derramado

brotava flores no inferno

aonde iria só seus pés sabiam

de si ela não era mais

em cada portão eles diziam

deixa aqui teus sonhos se queres prosseguir

fatigada como nuvem de chuva

insone como os lobos

o fogo atormentava seus cabelos

mundo era sinfonia

de nãos salmodiados

em cada portão eles diziam

deixa aqui teu nome se queres prosseguir

ela desceu ao centro do nada

nua

criança que volta ao útero

desceu às fronteiras

onde o baixo encontra o alto

ao longe escutou leve pulsar

duas notas tais vozes de crianças

lhe chamando

entre as pedras no infinito

em secreto estava

o coração

Uma lírica ensaística, um espaço para o pensar individual, para a literatura e para as aspirações de transformação, pessoal e coletivas.

30 novembro 2010

24 novembro 2010

As Coisas-Pessoas, As Pessoas-Coisas

Pensando sobre a relação entre o criador e a criatura nessa sociedade tão marcada pelo vazio, é curioso pensar que paulatinamente nossa humanidade se esvai pelas frestas da história e que provavelmente a próxima revolução a ser travada será para afirmar nosso senso de humanidade frente à humanização dos objetos. Tal humanização não seria nenhum problema se não fosse feita em detrimento das pessoas; poderia significar talvez nosso desejo de nos refletirmos nos objetos, torná-los mais dúcteis à nossa sensibilidade num mundo povoado deles.

Mas não é isso o que acontece, Há séculos o humano vem perdendo sua dimensão mítica e sua dignidade; primeiro ele foi reduzido no discurso filosófico - como o fez Descartes, para depois ser reduzido à servidão maquinal nas mãos do capital. Porque o humano foi se desnaturando para se adaptar e atender às engrenagens produtivas: a regularidade, a constância, a disciplina, a renúncia às paixões ou o controle extremo das pulsões atrofiaram nossa natural irregularidade, nossa capacidade de expectativas súbitas e êxtases de beleza foram tomadas por impulsos previamente estimulados e por uma sensibilidade domesticada que não nos possibilitam mais nem perceber as cores do cotidiano, os tons do crepúsculo, o som das asas das libélulas.

Os sentimentos foram enquadrados nas necessidades dos grandes esquemas produtivos, mecanizados, requeridos somente quando necessários à lógica das corporações (nos locais de trabalho) ou à lógica do consumo. Assim, nos mecanizamos; nós que éramos a imagem e semelhança do criador nos tornamos sombras de nós mesmos; somos nosso próprio autômato.

Por outro lado, o mundo dos objetos foi se humanizando. Metaforicamente, nossa vitalidade foi sugada para o universo das máquinas: impressoras falam com doce voz de mulher, robôs são projetados com a peculiaridade de conseguirem ou tentarem aprender a expressar ficções de sentimentos; sem falar nas cópias que já foram criadas, robôs com aparência tão humana que poderiam - não fosse a ainda imperfeição dos gestos - nos enganar.

Me pergunto até quando conseguiremos perceber essas diferenças. O humano de hoje é mais uma caricatura de si mesmo, nem uma fera ou pássaro enjaulado, mas uma pessoa-coisa, descaracterizada pelos processos produtivos e pela falta de sentidos numa sociedade incapaz de produzi-los, onde a justificativa se encontra em sua própria mecanicidade, em consumir-se estaticamente no tempo-espaço, sem expectativas, sem esperanças. As pessoas das imagens de publicidade são somente simulacros da vida real, emulações sublimadas destinadas a estimularem as pessoas reais a encontrarem um sentido na ilusória liberdade de consumo.

É uma sociedade fetichizada; não somente o fetiche do dinheiro: ao modo de certas sociedades ditas "primitivas" - como diria Jung - nossa libido é transferida para os objetos, só que nossos objetos são desprovidos de relações simbólicas ou míticas; ainda que o discurso mítico-simbólico esteja presente na publicidade, ele é um discurso falso, sem lastro real: assim, por exemplo, as imagens associadas à liberdade - de pássaros, viagens ou velocidade, não dizem respeito à liberdade real, mas a uma falsa projeção da liberdade. O discurso publicitário é o discurso dos simulacros.

Os objetos tornam-se coisas-pessoas, mas essa pessoa é somente a máscara, persona com que os objetos são dotados para esconderem sua contingencialidade produtiva: emulando o humano, a indústria procura capturar a atenção dos consumidores, que buscam fora o que não mais encontram em si.

Como todo produto social, essa movimentação da pessoa à coisa não é um movimento natural: é oriundo de complexas relações de produção, de um arcabouço jurídico e de um discurso que em nome de interesses de classe tornaram alguns pressupostos econômicos e de valor em pretensos universais: a lógica produtiva e mecanicista de nossa sociedade de mercado não é um valor universal, nem no tempo nem no espaço. A ambição predatória, a relação pragmática - e não lúdica ou poética - com o espaço, com a natureza ou com as pessoas não são valores universais nem desejáveis.

Na medida em que nos desnaturamos nos mecanizamos e maior se torna o abismo entre nós e nossa natureza. A lógica dessa sociedade exige de nós um permanente exílio da nossa natureza, da nossa sensibilidade. Nos tornamos estranhos para nós mesmos.

E as coisas nos sorriem, nos felicitam, nos dão bom dia, nos dizem obrigado, enquanto nós, mudos e estáticos, contemplamos com angústia nossos espelhos, sem saber mais se o que vemos é uma ruga ou uma trinca no material.

Marcadores:

coisas,

coisas-pessoas,

criador,

criatura,

pessoas,

pessoas-coisas,

sociedade

09 novembro 2010

A Paixão Pelos Objetos

As coisas não são para nós, nós é que somos para elas. O velho Marx, ainda no século XIX, percebeu esse elemento da natureza do capitalismo, ao dizer:" O capital cria não somente um objeto para o sujeito, mas (também) um sujeito para o objeto." De fato, em nossa época fica patente que o que consumimos, mais do que atender a nossas necessidades, na realidade servem para que, através do consumo, atendamos às necessidades do mercado. O mercado fabrica realidades e necessidades. O mundo do consumo é dono da sua própria virtualidade; ele retroalimenta permanentemente esse universo fetichista com histórias, soluções e casos que dão a sensação, ao consumidor, de que essa lógica de consumo é patente e real em suas vidas e não somente na cadeia produtiva. Assim se glorifica a obsolescência das coisas justificando a necessidade de trocar de celular, computador, aparelhos de som, carros, etc, mesmo quando os objetos que compramos ainda se encontram em plena vida útil.

É claro que esse é um dispositivo de mercado, mas além disso, parece que ficamos enredados nessa lógica e no lugar da nossa efetividade e liberdade como sujeitos sociais - que não existe nessa sociedade -, colocamos a nossa paixão pelos objetos; paixão não no sentido amoroso, mas no sentido spinoziano, de que somos afetados negativamente, passivamente, pelos objetos. Não é uma escolha, é uma compulsão a que cedemos; em larga medida a indústria cultural e o marketing colaboram com essa paixão e de certa maneira a indústria cultural procura humanizar os objetos.

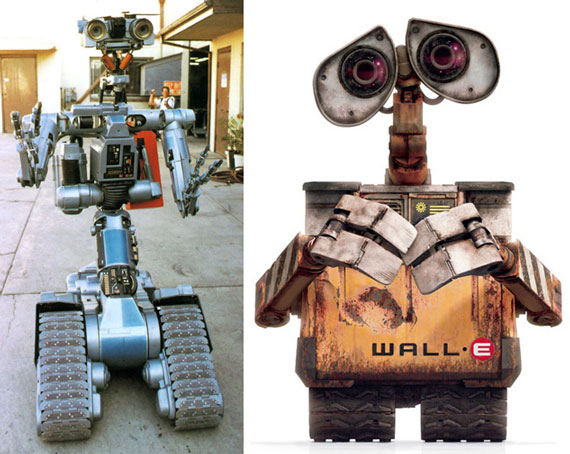

Não são poucos os filmes em que máquinas ou robôs são dotados de sensibilidade, senso de indagação ou mesmo curiosidade humanas - como em Wall-e, Eu, robô, 2001, etc, como se houvesse uma movimentação, da sociedade para a cultura, de transferir nossa humanidade para o artificial e o inorgânico. Esse movimento indica a ruptura máxima com a natureza pela tentativa de obter o controle total do humano justamente pela sua desumanização, pela sua desnaturação, pois a melhor característica do humano é sua imprevisibilidade, sua irregularidade, sua naturalidade.

Essa paixão pelos objetos é o ponto máximo da nossa alienação, de que nos tornamos estranhos para nós mesmos e transferimos para os objetos nossa energia, nossa efetividade, nossas pulsões. O fetiche ainda é pelas coisas, como se elas possuíssem nosso maná, nossa alma, E de alguma maneira possuem, enquanto são resultado do fruto do nosso trabalho, que consome nossas energias, nossa sensibilidade. Aqueles índios que se recusavam a se deixar fotografar com receio de que a máquina sequestrasse suas almas não deixam de ter razão: de fato, as coisas nos possuem, elas são mais importantes que as pessoas.

Isso não é uma paranóia política: observem como as pessoas tratam seus carros e seus gadgets e como tratam a outras pessoas. As coisas são super dimensionadas, hipervalorizadas, assim como os processos e instituições, em detrimento das pessoas.

Há uma espiral que vai das práticas de mercado e da cultura para as relações pessoais, onde as pessoas são desvalorizadas e as coisas são elevadas a um patamar de quase humanidade. outro dia, num comercial de automóvel, diziam que o carro deveria estar num museu como obra de arte; tomando um desses refrescos artificiais ocorreu-me pensar que ele não foi feito para mim, eu é que fui feito para ele, pois a verdade é que, quem precisa tomar um pó químico potencialmente perigoso com sabor de nada ? Mas vocês já viram as propagandas de refresco ? O quão saborosos eles são na boca de mulheres lindas e deslumbrantes ?

Curioso é que lutar contra essa paixão pelos objetos significa exilar-se no tempo. A medida de nossa época é a medida das coisas; a qualidade e o preço dos objetos serve como parâmetro para a qualidade e o valor das pessoas; os ricos compram carros, celulares e sutiãs com diamantes; a classe média compra carros, celulares e sutiãs, sem diamantes mas com grife; os pobres compram carros (quando podem) e celulares, usados e com dívidas, mas todos compram e se sentem irmanados, no mesmo paraíso das coisas, no nirvana da materialidade plena.

Nos sentimos seguros quando consumimos, parece que só assim nos reconhecemos como sujeitos. Essa é a máxima liberdade do capitalismo. A outra liberdade possível é a do ostracismo, do exílio, pois quando não participamos dessa pretensa comunidade de consumidores somos enxotados, como se possuíssemos alguma doença grave e contagiosa.

São poderosos os mecanismos de dissuasão e pressão, que tentam a todo custo tornar aparente uma liberdade que não existe; nossas escolhas se dão entre espadas e no fim das contas os objetos tomam conta de nós, em nome do Deus mercado.

Assim, existimos para as coisas e elas tomam conta de nós.

Assinar:

Comentários (Atom)